2025-11-04

分享到

安徽省马鞍山市和县素有长三角“菜篮子”的美誉,而这个农业大县,近年来也在制造业里闯出了不少“新”名堂。

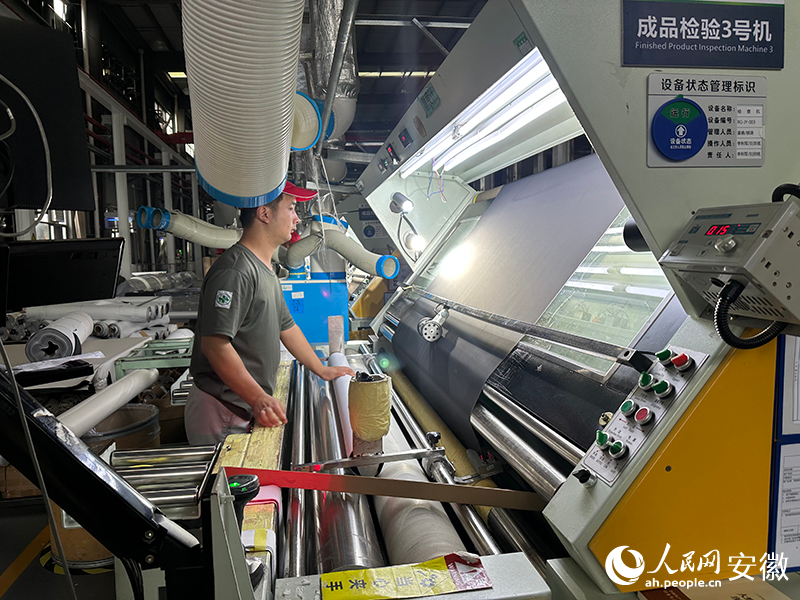

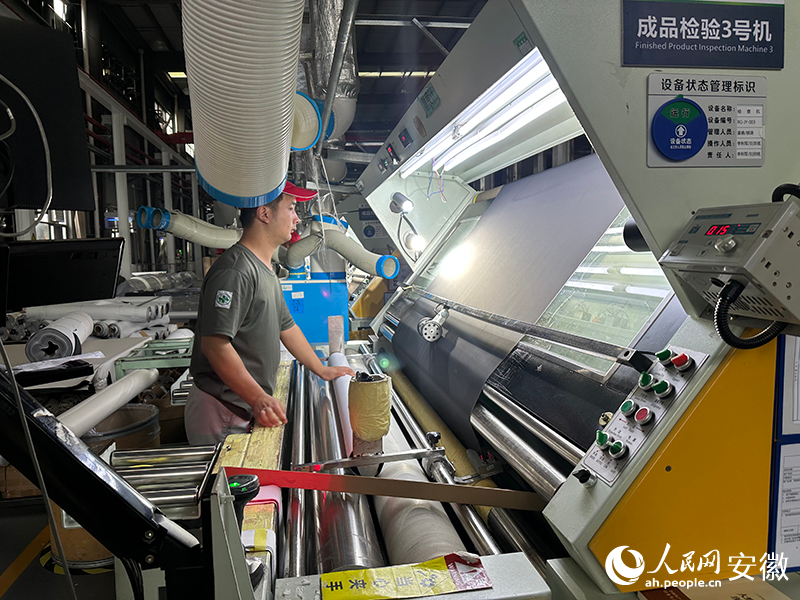

深秋时节,记者来到和县经济开发区,已初显的寒意,并没有掩盖住这里生产的火热。在马鞍山瑞高科技有限公司的智能化生产车间里,机器轰鸣,一卷卷用于高端汽车内饰的PU合成革正源源不断走下产线。

作为深耕表皮材料领域二十年的高新技术企业,瑞高科技打破国外高端合成革技术垄断,“为打破困境,我们与国内各材料行业巨头共建研发平台,攻克PU/TPO等核心技术,形成从材料研发到清洁生产的全产业链体系。”公司质量部吴修祥指着生产线介绍道。

如今,瑞高生产的PU、TPO合成革走进了三十多家国内外知名车企生产线亿元,二期项目投产后年产值将冲击10亿元。

不远处的另一座厂房里,安徽禾臣新材料有限公司的G8.6代光掩膜基板镀膜设备调试,已进入生产前的最后阶段。如果说瑞高科技是传统产业“老树发新芽”的代表,那禾臣新材料则是新兴产业“小苗成大树”的典型。

时间回溯到2012年,一场外企的抛光原材料断供,让彼时还在一家平板显示器件企业担任中层主管的李加海亲历了一次停产危机。“与其坐以待毙,不如甩开袖子自己干,谁说我们就做不出来?”李加海说,正是这份信念支撑着他开始了艰难的创业路。

为了攻克技术问题,李加海曾多次登门拜访四川大学高分子科学与工程学院教授谭鸿,直到教授被他的诚意所打动。2016年,国内第一条吸附垫生产线落户和县并顺利投产,该产品以优于进口同类材料的质量和低于进口的价格,成功吸引了众多国内大客户信赖采购。

“不是一个产品做出来就算成功了,我们还要不断迭代,不能总跟着别人后面走,只有创新才能走到前面。”李加海介绍说,禾臣研发人员占比超20%,常年保持研发投入超销售收入的10%,让吸附垫、CMP抛光软垫等5款产品相继实现进口替代。

来到天能电池集团(马鞍山)新能源科技有限公司的自动化车间,在近700米的产线上,连铸连轧、自动装配等九大智能系统有序运转,AGV机器人正在此穿梭往返,除了装卸货,其他几乎无需人工干预。作为和县招商史上最大的单体工业项目,这个总投资50亿元的项目,创造了“天能速度”,投产三年,累计产值已超百亿元。

“行业内的许多自动化设备,都是在这里实现首次使用。”公司总经理助理徐恒杰说。不仅如此,企业应用石墨烯专利技术,开发的新国标电池兼具轻量化与高容量优势,循环寿命可达350次以上,高端电摩电池更能满足70km/h场景需求,构建起覆盖全功率需求的产品矩阵。

企业的快速成长,离不开和县的用心布局。“和县是安徽融入长三角一体化发展的桥头堡,近年来,我们依托毗邻南京的发展优势,新能源、新材料、智能制造、绿色食品等主导产业集聚已逐步形成,交通、水利、城建等一批重大项目也在加快实施。”和县县委书记马永说。

从传统农业到高端智造,从受制于人到自主可控,三家企业的成长轨迹,正是和县锚定“三新两绿一高”定位、推动产业向“新”而行的生动缩影。

安徽省马鞍山市和县素有长三角“菜篮子”的美誉,而这个农业大县,近年来也在制造业里闯出了不少“新”名堂。

深秋时节,记者来到和县经济开发区,已初显的寒意,并没有掩盖住这里生产的火热。在马鞍山瑞高科技有限公司的智能化生产车间里,机器轰鸣,一卷卷用于高端汽车内饰的PU合成革正源源不断走下产线。

作为深耕表皮材料领域二十年的高新技术企业,瑞高科技打破国外高端合成革技术垄断,“为打破困境,我们与国内各材料行业巨头共建研发平台,攻克PU/TPO等核心技术,形成从材料研发到清洁生产的全产业链体系。”公司质量部吴修祥指着生产线介绍道。

如今,瑞高生产的PU、TPO合成革走进了三十多家国内外知名车企生产线亿元,二期项目投产后年产值将冲击10亿元。

不远处的另一座厂房里,安徽禾臣新材料有限公司的G8.6代光掩膜基板镀膜设备调试,已进入生产前的最后阶段。如果说瑞高科技是传统产业“老树发新芽”的代表,那禾臣新材料则是新兴产业“小苗成大树”的典型。

时间回溯到2012年,一场外企的抛光原材料断供,让彼时还在一家平板显示器件企业担任中层主管的李加海亲历了一次停产危机。“与其坐以待毙,不如甩开袖子自己干,谁说我们就做不出来?”李加海说,正是这份信念支撑着他开始了艰难的创业路。

为了攻克技术问题,李加海曾多次登门拜访四川大学高分子科学与工程学院教授谭鸿,直到教授被他的诚意所打动。2016年,国内第一条吸附垫生产线九游体育官方网站落户和县并顺利投产,该产品以优于进口同类材料的质量和低于进口的价格,成功吸引了众多国内大客户信赖采购。

“不是一个产品做出来就算成功了,我们还要不断迭代,不能总跟着别人后面走,只有创新才能走到前面。”李加海介绍说,禾臣研发人员占比超20%,常年保持研发投入超销售收入的10%,让吸附垫、CMP抛光软垫等5款产品相继实现进口替代。

来到天能电池集团(马鞍山)新能源科技有限公司的自动化车间,在近700米的产线上,连铸连轧、自动装配等九大智能系统有序运转,AGV机器人正在此穿梭往返,除了装卸货,其他几乎无需人工干预。作为和县招商史上最大的单体工业项目,这个总投资50亿元的项目,创造了“天能速度”,投产三年,累计产值已超百亿元。

“行业内的许多自动化设备,都是在这里实现首次使用。”公司总经理助理徐恒杰说。不仅如此,企业应用石墨烯专利技术,开发的新国标电池兼具轻量化与高容量优势,循环寿命可达350次以上,高端电摩电池更能满足70km/h场景需求,构建起覆盖全功率需求的产品矩阵。

企业的快速成长,离不开和县的用心布局。“和县是安徽融入长三角一体化发展的桥头堡,近年来,我们依托毗邻南京的发展优势,新能源、新材料、智能制造、绿色食品等主导产业集聚已逐步形成,交通、水利、城建等一批重大项目也在加快实施。”和县县委书记马永说。

从传统农业到高端智造,从受制于人到自主可控,三家企业的成长轨迹,正是和县锚定“三新两绿一高”定位、推动产业向“新”而行的生动缩影。