2025-09-29

分享到

石油工程技术是发现油气藏、建立油气通道、提高单井产量、降低油气综合成本、实现高效开发的重要手段,在油气勘探开发中起到举足轻重的作用。

石油工程技术进步推动北美“页岩革命”,美国页岩气年产量从2014年的335亿立方米增至2024年的8312亿立方米,占美国天然气产量的79%、全球天然气产量的21%,重塑了世界能源格局。石油工程技术进步使油气勘探开发盈亏平衡点下降,全球主要区域致密油气盈亏平衡点从2014年的80美元/桶降为2024年的40美元/桶左右,海洋油气盈亏平衡点下降近35%。随着油气勘探开发向更深、更复杂、更极端环境挺进,工程技术进步成为突破地质、环境和经济三重极限的核心驱动力。

深井超深井技术推动油气勘探进入万米时代,国内外已实现万米级钻井与装备突破。海洋油气工程向超深水推进,水下生产系统与高端装备支撑深水开发。页岩油气通过长水平段钻井与高效压裂大幅降本提效。老油田通过智能分支井与侧钻技术激活低品位资源。地热、氢能等新能源工程技术取得突破,智能化技术显著提升钻井效率与安全性。

深井超深井工程技术装备发展迅速,推动油气勘探开发向万米深地迈进。NOV(国民油井华高)、Cameron(卡麦龙)等公司研发了适用于万米钻探的1.5万米钻机装备和配套设备,采用套管/尾管钻井技术快速钻穿复杂地层,利用工具扩大井眼拓展井身结构,研发了高性能钻头和井下工具、高温高密度工作液、抗温耐压测量仪器,推动深地油气探测进入新阶段。美国墨西哥湾万米深层油气实现商业开发,区域内万米级特深井钻井周期约260天。国内研发成功1.2万米钻机、DQ-120系列顶驱、70兆帕泥浆泵等关键装备,形成了特深井钻探工程技术能力,支撑保障了塔里木盆地、四川盆地、准噶尔盆地特深层油气勘探开发。2025年1月,我国首口万米科探井——深地塔科1井钻至井深10910米完钻,陆上钻深能力成功突破万米极限,是继“深空”“深海”之后,在深地领域取得的又一重大进展,标志着我国迈进万米深地油气探测时代。

海洋油气工程技术正在向更深水域推进,深水钻完井技术和装备日趋成熟。国外海洋油气探井中约50%水深超过1200米,钻井平台(船)发展到第七代,最大作业水深3658米,最大钻深能力达15240米。为消除风、浪、流、冰等对作业的影响,海底工厂已现场应用,利用水下设备对生产出来的油气进行处理,实现海洋油气经济高效开发。国内通过跟踪学习、合作引进和自主创新,实现从浅水、中深水到超深水九游体育的重大跨越,研发了以1.5万米超深水半潜钻井平台、7500吨级全回转起重船、“深海一号”生产平台等为代表的一批“国之重器”,具备了深海油气勘探开发全产业链技术装备能力,深水油气成为我国油气产量重要的增长极。LW22-1-1井钻探作业水深2619米,创西太平洋海域钻井作业最大水深纪录。

页岩油气工程技术持续升级迭代,综合成本不断降低。北美形成了水平井超级一趟钻技术,二叠盆地单井钻井周期从2008年的35~40天,缩短至2024年的14.7天。Expand Energy(扩展能源)公司在美国西弗吉尼亚尤蒂卡页岩区完钻的BW Edge MSH 210H井,井深10518米、水平段长8430米、一趟钻进尺9256米。综合考虑地质禀赋、技术能力和经济效益等因素,改变压裂理念和作业方式,采用拉链式和双井同步压裂,平均作业效率10.8段/天,正在推广三井同步压裂和四井同步压裂技术,压裂效率可达27段/天。国内通过非常规油气钻井、压裂工程技术攻关研究,在复杂地质挑战中走出了一条自主创新之路,建成涪陵-川南、长宁-威远、云南昭通等国家级页岩气示范区,以及新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳等国家级页岩油示范区,页岩油气迈进大规模商业化开发新阶段。

老油田及复杂储层提产工程技术进一步解放低品位油气资源。国外采用智能多分支井、新型鱼骨刺井、老井侧钻等技术,让老井复活,实现储产量再次增长。沙特阿美石油公司在多分支井钻井技术基础上,发展了极大储层接触技术(MRC)和最大储层接触技术(ERC),采用无线控制技术,实现地面对井下多分支完井系统的控制,智能多分支井SHYB-220井与油藏接触位移12.3千米,日产油1644吨。与水力压裂、调剖等提高老油田油气产量技术相比,侧钻井技术在老油田挖潜方面的应用有着更大的优势,俄罗斯侧钻作业数量占全球侧钻总量60%,年侧钻井约3500口,侧钻水平井比例不断增加,占侧钻井总进尺的76%。国内组织实施勘探开发、地质工程、科研生产、组织管理一体化,推广应用大井丛、老井侧钻、分支井技术,拓展水平井+体积压裂应用领域,新建产能贡献率和效益逐步提高。

新能源新领域工程技术助力能源转型与绿色低碳发展。国外油气公司积极布局地热、氢能、储能等新能源领域,并与油气开发工程协同,实现油气绿色低碳开发。美国Fervo(费尔沃能源)公司Cape Station注采双井地热项目采用水平井钻井+分段压裂技术,注采井垂深2590米、水平段长1500米,完成多井拉链分段压裂80级,每日获取195摄氏度高温液量9245立方米,创造了增强型地热系统单井流量和功率输出世界纪录。美国ACES项目采用220兆瓦碱性电解槽制氢并储存于地下盐穴,盐穴直径66.88米、高364.8米、顶部深度1064米,储能容量300吉瓦·小时。国内开发了强制对流取热、低成本分支井工具,形成多层立体采灌高效取热关键技术,300兆瓦·小时盐穴压缩空气储能国家试验示范项目投产运行。

智能化石油工程技术快速发展,作业效率和安全性大幅提高。国外自动化钻井技术不断完善,石油工程技术与大数据、人工智能等数字化技术融合发展。斯伦贝谢公司利用AI模型预测井筒完整性风险并优化超深水作业流程,在Performance Live™中心集中管理定向钻井、随钻测井(LWD)和完井服务,显著缩短非生产时间(NPT)。哈里伯顿公司的智能压裂系统利用井下传感器连续测量射孔簇均匀性和裂缝几何形状,基于测量值进行智能决策、优化压裂参数。中国石化智能钻井技术在胜利油田页岩油国家示范区完成8口井集成应用,实现了钻机、仪器、决策系统与集成控制中心数据交互联动,机械钻速提高17.44%、风险诊断准确率达92%、优质储层钻遇率100%、钻井周期缩短19.87%。

勘探对象复杂化与资源劣质化增大了增储稳产难度,也提高了对工程技术性要求;碳中和目标加速石油工程绿色低碳转型;数字化与智能化融合面临多源数据整合困难、算法适应性不足及实时决策依赖人工等挑战。

我国2024年原油对外依存度73.6%、天然气对外依存度41.5%,油气安全面临严峻挑战。随着油气勘探开发向深层超深层、深水超深水、非常规油气发展,呈现勘探开发对象复杂化和资源品质劣质化趋势,油气规模增储和稳产难度越来越大,对石油工程技术创新提出了更高要求。

全球应对气候变化行动正在对油气行业产生广泛而深刻的影响,我国提出在2030年前实现碳达峰,力争2060年前实现碳中和。油气勘探开发作为重要的碳排放源,碳减排实施效果直接影响碳达峰与碳中和整体目标的实现,石油工程需要加大力度推动绿色低碳发展,提升低碳运营能力。

数字化、智能化正在引领新一轮科技及产业变革,并向油气行业不断渗透与融合,但石油工程多源异构数据整合困难、数据清洗难度大,跨部门数据共享存在制度障碍,深度学习算法对异常工况适应性不足,实时决策模型迭代更新依赖人工经验调整,尚未形成自主进化能力。

技术发展将聚焦“两深一非”增储上产、数智降本与绿色转型。重点突破万米钻探、深水钻完井、非常规提效、老油田挖潜、新能源融合和智能建井等六大方向,构建高端化、智能化、绿色化的新一代技术体系。

经过多年持续攻关,我国石油工程技术体系基本满足了油气勘探开发的需要,但在保障国家能源安全和实现净零碳排放的双重要求下,石油工程技术既要实现整体经济效益的提升,也要走好低碳发展之路。新一轮科技革命和能源变革背景下,“两深一非”增储上产、数智赋能降本增效、绿色低碳转型发展成为共识,油气与新能源融合发展对石油工程技术创新提出了更高要求。面向油气与新能源主战场,我们要锚定“高端化、智能化、绿色化”方向,夯实传统油气产业发展的技术基础,布局培育支撑未来新兴产业发展的优势技术,增强原始创新能力和关键技术供给能力,支撑打造油气上游新质生产力。

一是针对超深层特深层油气复杂工程地质条件下安全高效成井技术难题,攻关突破工程地质风险超前预测技术、1.5万米重载钻机装备、硬地层高效破岩工具、220摄氏度井下测控仪器、260摄氏度化学剂及密封材料、超高温超高压储层完井改造技术,建立涵盖“理论方法、关键装备、工作流体、工具仪器及配套工艺”的万米油气建井工程技术体系,提升超深特深层极端环境作业能力。

二是针对海洋深水地质环境复杂、钻井作业风险高等难题,持续推进海洋工程高端技术装备国产化进程,提升深水作业安全及应急保障能力,突破深水控压钻井、高温高压钻完井、高性能环保钻井液、海上长寿命完井等关键技术,构建深水、超高温高压工程技术体系,为海洋油气资源高效开发利用提供技术保障。

三是针对非常规油气开发效益差、降本增效难度大等难题,研发储层精细识别评价、5000米超长水平段水平井钻井、随钻远探测、高性能旋转导向、精细化压裂等提速提效提产技术,形成新一代非常规油气工程技术体系,满足页岩油、深层页岩气、深层煤层(岩)气勘探开发需求,大幅降低吨油成本,实现非常规油气经济高效开发。

四是针对老油田挖潜油气水关系复杂、单井产量低等难题,研究高级别分支钻井、最大储层接触(ERC)钻井、超短半径径向钻井、老井侧钻、调流控水与压裂控水、多薄层大规模均衡压裂等特殊工艺技术,实现“一井多控、少井高产”,降低单井综合成本,满足多套储层立体开发、难动用油气效益开发需求。

五是围绕高温地热/干热岩开发、地下空间储能、二氧化碳封存与利用、油气开发全过程节能减排等方向,持续攻关复杂结构地热井高效破岩、热储改造、采灌增效技术,突破深层地热资源开发高效成井与长效取热等关键技术;开展地下空间储能技术研究,攻关突破盐穴腔体库容评价、大口径井筒长效密封固井、盐穴沉渣层排采一体化技术,实现储气、储氢、储能协同发展;拓展二氧化碳压裂、提采、地质封存技术应用,提高CCS/CCUS经济效益,打造负碳示范工程;采用低能低耗设备、优化发电机组运行效率,降低燃料消耗和温室气体排放,构建碳中和能源工程技术体系。

六是围绕油气行业数字化转型和智能化发展,拓展大数据、人工智能、数字孪生等技术在钻完井、测录井、完井测试、压裂改造等场景的应用,开展数据感知、智能决策、智能控制技术研究,搭建智能决策、数字孪生平台,借助自动化钻井装备和高端智能新材料,实现“全方位感知、云平台计算、大数据分析、一体化决策、最优化调控”建井目标。

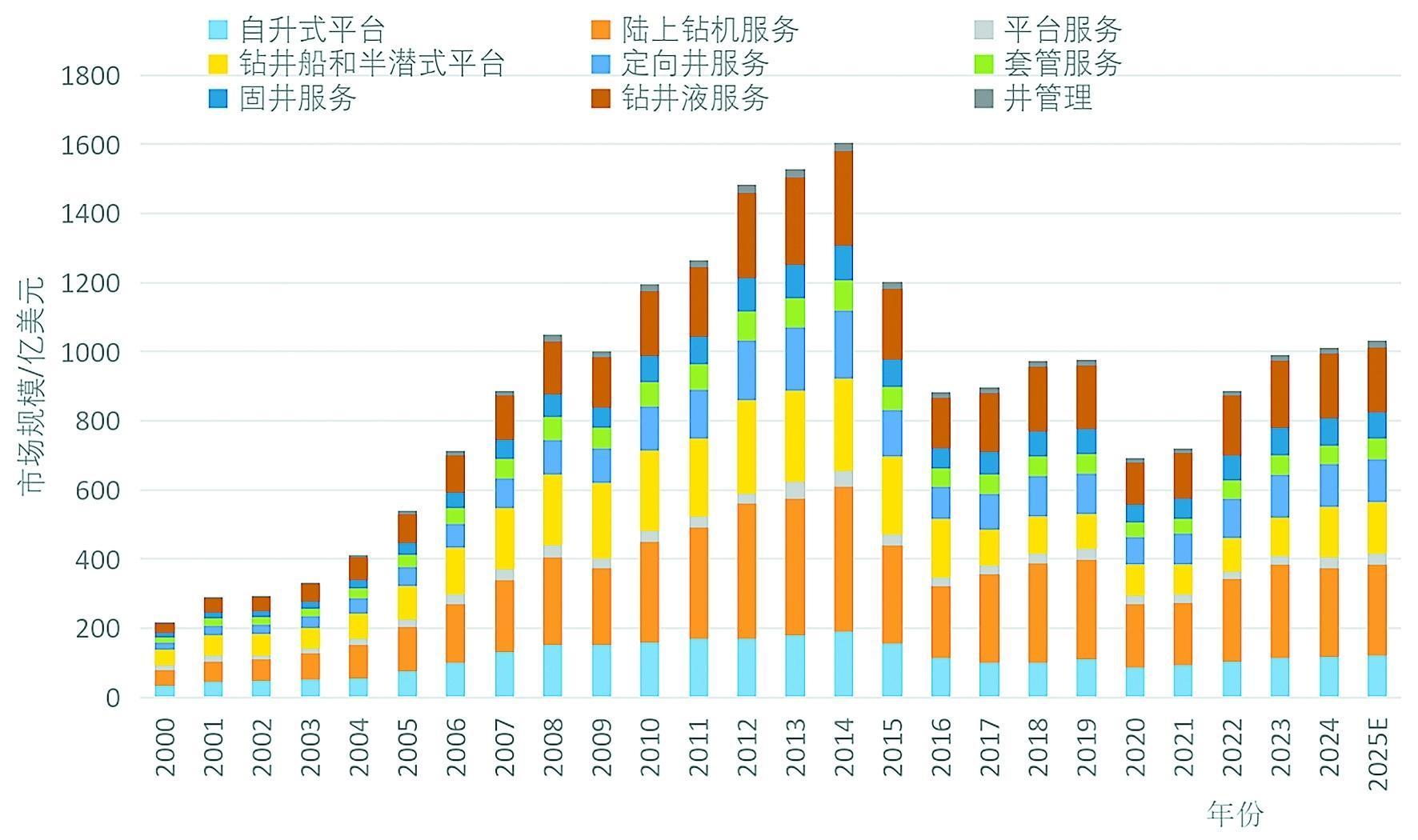

海上业务逆市爆发。2024年全球钻井市场规模达1013亿美元,钻井市场总体微增2.2%,但陆上与海上冰火两重天,海上钻井比上年增长14.2%(378亿美元),陆上钻井萎缩3.4%(654亿美元)。2025年,预计全球钻井市场增长2%,自升式平台、钻井船和半潜式平台及平台服务市场增长4%以上,定向井、固井、钻井液保持稳定。

全球市场区域分化显著。2025年,中东、欧洲、俄罗斯及其他市场预计将实现5%以上增长,南美和非洲市场预计增长2%左右,亚太、北美市场下滑3%左右。

总体来看,在全球能源版图重构的背景下,钻井企业需“向海而行”,强化技术壁垒,同时关注新兴区域政策红利。

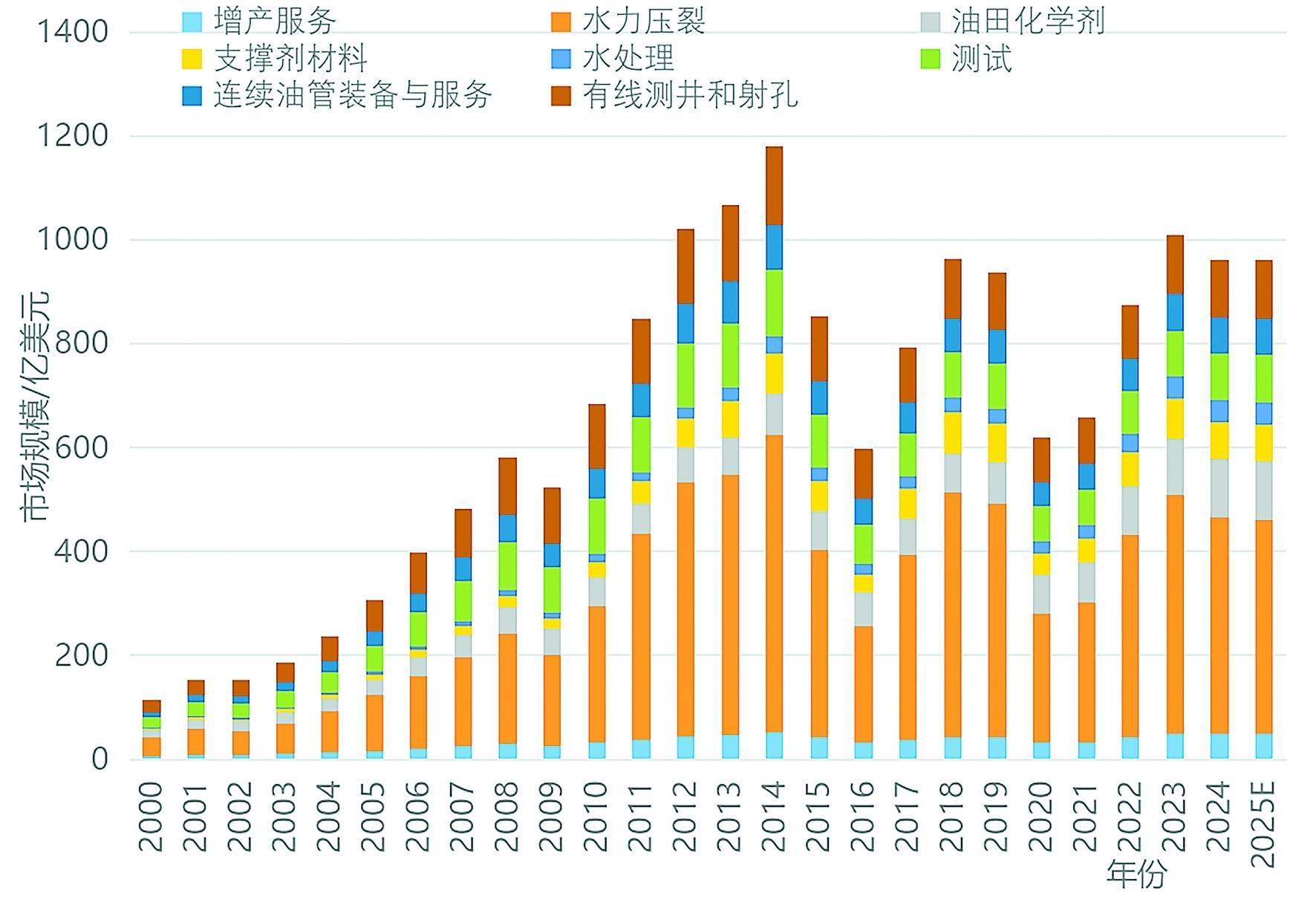

整体市场规模收缩、结构分化。2024年,受非常规油气勘探开发投资比上年下降的影响,全球完井市场规模小幅下降,比上年下降4.7%,至961亿美元。2025年,受全球油气勘探开发投资保持稳定影响,完井市场需求保持稳定,预计全球完井市场保持稳定,细分专业市场层面,测试市场预计增长3%左右,连续油管装备与服务、有线%左右。

区域市场方面,2025年,南美、俄罗斯及其他市场预计实现10%以上增长,中东和非洲市场预计增长5%以上,亚太、北美市场预计下滑3%左右。

竞争态势上,完井市场供应竞争更加激烈,巨头垄断加剧。CR8(前八大企业市场份额之和)提升至38%,大型油服公司持续提升完井业务竞争力,保持部分细分专业市场的领导地位。

总体来看,面对市场分化,企业可以适时将资源向海上业务、新兴业务等高潜力赛道倾斜,同时强化技术壁垒以应对巨头竞争。